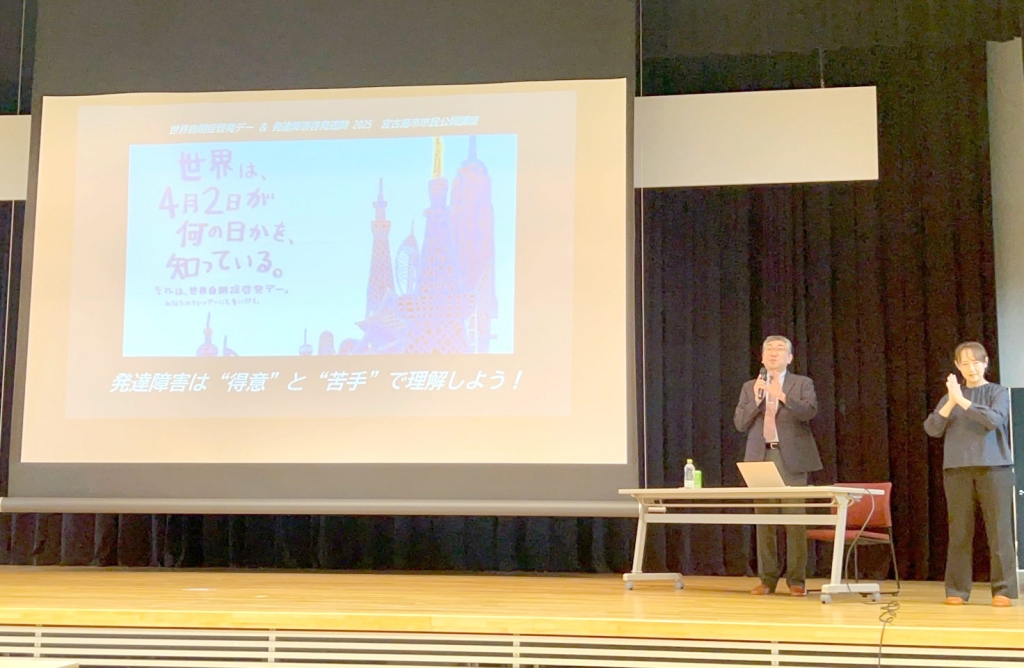

得意と苦手、心理学で解説 自閉症啓発週間 発達障害の理解と対策提言 支援室ゆい公開講座

国連が定める4月2日の「世界自閉症啓発デー」から8日までは「発達障害啓発週間」。発達障がい児者支援室ゆいは6日、市未来創造センターで聖隷クリストファー大学国際教育学部こども教育学科の准教授で公認心理師の内山敏氏を講師に招き、市民公開講座を開いた。約150人が会場を訪れ、知覚の不思議や得意と苦手について具体的な例を挙げながらの説明を受け、参加者が自らの知覚を試す機会も提供。発達障害についての理解を深めた。

同講座は、発達障害の理解を深めることを目的に開催。発達障害に対する理解を深め、社会全体の支援体制を構築するための一助となることを目指している。

守武大市福祉部長は「当初の見込みを大幅に上回る参加があり、職員一同大変うれしく思っている」とあいさつした。

内山氏ははじめに教育現場教育現場での発達障害の現状を紹介した。それによると、発達障害を持つ児童生徒の割合が約8・8%に上り、約12人に1人が発達障害を抱えているとのこと。

講座では「知覚の不思議」「得意と苦手」を心理学の視点から解説。知覚の不思議ではさまざまな絵や図を来場者で見ながらどのように見えるかを観察し、人の知覚とは結構あやふやものだということを体験した。

また、「得意と苦手」を解説した上で子どもたちに対する適切な支援方法についても触れ、感覚の苦手に対することがほとんどなので、「視覚的情報の方が入りやすい」として、日時生活では予定表や時間、学校の支度表などを視覚で分かりやすくすることや、イライラやパニックや疲れやすさがある子どもには日常生活での工夫点も紹介。発達障害だと一括りにするのではなく個別支援のレシピづくりが必要だと語った。

さらに、「診断名がその人そのものを表すわけではなく、個々の特性に応じた接し方が重要である」と強調し、発達障害の子どもたちが自分の考えを言葉にするのが難しいこともあり、大人が想像力を働かせて支援することの大切さを説いた。

同週間は毎年、自治体ごとにさまざまなイベントが行われる。市では同期間中、市立図書館での展示を行うなど、療育支援や保護者支援プログラムの案内、関連書籍が設置された。自閉症のイメージカラーはライトブルーとし、啓発デー当日は、世界中の著名な建物がライトアップされる。