予算増と早期実施を要請 不発弾問題解決へ対策強化 磁気探査協、県と国へ 「責任ある対応を求む」

宮古地区磁気探査業協会(下地明会長)はこのほど、県および国の関係機関を訪問し、先島地域での不発弾探査・処理事業の推進に関する要請を行った。住宅開発やインフラ整備が進む中、広域での探査ニーズが急増している一方で、予算割当の圧縮により事業断念が相次いでいる現状を指摘し、予算の増額と早期実施を求め、県・政府に対し責任ある対応を訴えた。調査と処理の加速化を求める声に、県・国双方が一定の理解を示した。

不発弾探査および処理事業は、住民の安全確保のみならず、地域の開発や観光振興、空港周辺の機能強化などにも直結する課題であることから、協会側は要請活動を通じ、先島地域特有の事情を訴え、不発弾の危険性を具体的に説明した。

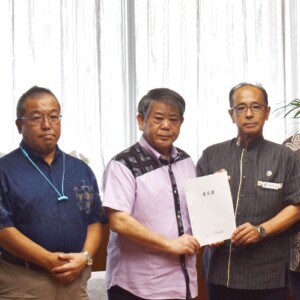

5月13日に県庁を訪れた際には溜政仁知事公室長に要請を行った。そこで砂川立成副会長は現在の探査事業における課題を詳細に説明した。

砂川副会長は現状では、申請を予定していた事業者の一部が探査を断念するケースも出ており、迅速な対応が求められているなどと訴えた。

溜知事公室長は「本年度は前年度より予算を拡充しており、事業者が断念しないよう早めの申請を促したい」と応じ「空港周辺の重要区域についても、優先的に進めていく」との方針を示した。

さらに同月19日には、東京都で政府関係者への要請を実施。午前には自由民主党幹事長代理、西銘恒三郎氏を訪ね、同様の要望を伝えた。西銘氏は「戦後80年を迎える今、国が責任を持って沖縄県と連携し、未処理の不発弾問題に取り組む必要がある」と応じた。

さらに同日午後、内閣府沖縄振興局長の齊藤馨氏と面会。齊藤局長は「本事業は戦後処理の一環として国が責任を持って進めてきた。25年度も前年度より予算措置しており、県と緊密に連携して円滑な事業遂行を図る」との見解を示した。

要請活動には下地康教県議会議員も同行。今後も協会では関係機関との連携を強化し、安全な地域づくりのために取り組みを継続していく方針だ。

不発弾の処理をめぐっては、総務省が不発弾の探査や発掘を行う自治体に対し、費用の2分の1を補助する制度を設けており、01年からこれまで32件が提出されているという。

一方で沖縄県では不発弾の発見が相次いでおり、国の別枠補助制度を活用し住宅の新築、建て替え時の探査費用や市町村が公共事業前に行う探査、発掘などに支援されている。

県によると先の大戦で投下された約20万㌧の爆弾のうち不発弾は1万㌧とされ、現在も約2100㌧が未処理だという。市では宮古空港近くで23年に50㌔5発、24年に250㌔2発の不発弾が相次いで発見、処理された。