熊本地震から学び生かす 自主防災組織を強調 避難所運営、早期復旧へ

市主催の「防災講演会~熊本地震から学び避難所運営と自主防災組織~」が15日、市役所2階大ホールで行われた。同県黒髪校区第4町内自治会自主防災クラブの小野寺武治さん、兼弘誠さんが当時の地震発生から避難所開設、食事の手配などを説明。避難所運営には「行政職員だけで運営するには限界がある。地域事情に通じた自主防災組織が担えば災害復旧がスムーズに進む」と述べ、段ボールベット、プライバシー確保の避難用テント設備の充実が関連死を減らすことになるなどの語りに会場に訪れた多くの市民が熱心に耳を傾けた。

熊本地震は2016年4月14日午後9時26分、2日後の16日午後1時25分に連続して発生した。震度はいずれも震度7を記録し、小野寺さんらによると同市指定一時避難所と自主的な避難所の計800カ所の避難者数は20万人と報道されたという。

小野寺さんは地震発生直後からの避難所開設、炊き出しおよび配食、生活ごみの管理などを説明。「避難所には多くの車が乗り入れ、救急車車両の出入りが不可能になった」と駐車場問題を挙げた。避難所開設と同時に車両誘導員を配置し、あらかじめ計画している動線に沿って駐車場に誘導するべきだったと振り返った。

避難所では「行政への依存度が高く、非常持ち出し品を持って来なかった人が多かった」「避難所に行けば食事、飲料水、寝具、日用品等の配給があると思い込んでいる人が多かった」とも語った。

熊本地震の直接死は50人(能登半島地震228人)、関連死は227人(同261人)で熊本の関連死は直接死の4倍強。災害による負傷、持病の悪化、避難生活等における心身負担によって亡くなる人が多かった。

これらの関連死を減らすには膝、腰が悪い人には欠かせない様式トイレ、避難用テント、ごみの吸い込み防止や起き上がりを楽にする段ボールベッド設備の必要性を訴えた。さらに各避難所では「非常食が数量に限界がある」として備蓄への備えも強調した。

地域各種団体の組織の連携については「自然災害に立ち向かうには地域の団体組織が日頃から顔を合わせ連携を密にし、災害時素早く助け合う体制づくりが必要だと感じた」と話した。

宮古島では、1771年の石垣島近海での地震(震度7)により津波(明和の大津波)が発生し2千人余が亡くなっている。

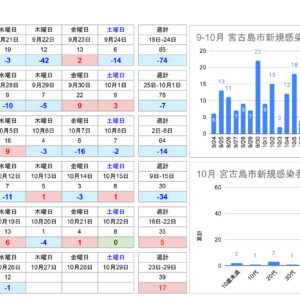

講演では宮古島近海では発生がほぼ同じ場所で5年から7年間隔の地震が発生していることの説明もあり、「もしもの時」への備えや対策も呼び掛けた。