地下水は命の水ガメ 25年度検査 水質安全でもEU基準超え

宮古島市水道部が2025年度水質検査計画に基づき8月までに実施した結果では、市民が使用する水道水は国際基準を下回り安全性が確認された。一方で、原水の一部からEU基準を超えるネオニコチノイド系とされる農薬が検出され、地下水に依存する島特有の脆弱性が改めて浮き彫りとなった。養蜂家や農家からは、地下水汚染が生態系や健康、島の農業経済に深刻な影響を与えかねないとの声が相次いでいる。

公表資料によると検査は、▽袖山▽西底原▽大野▽白川田▽山川▽高野▽東添道▽袖山第二▽底原▽ニャーツ▽添道―の各水源および池間、保良、伊良部の給水栓で行われた。

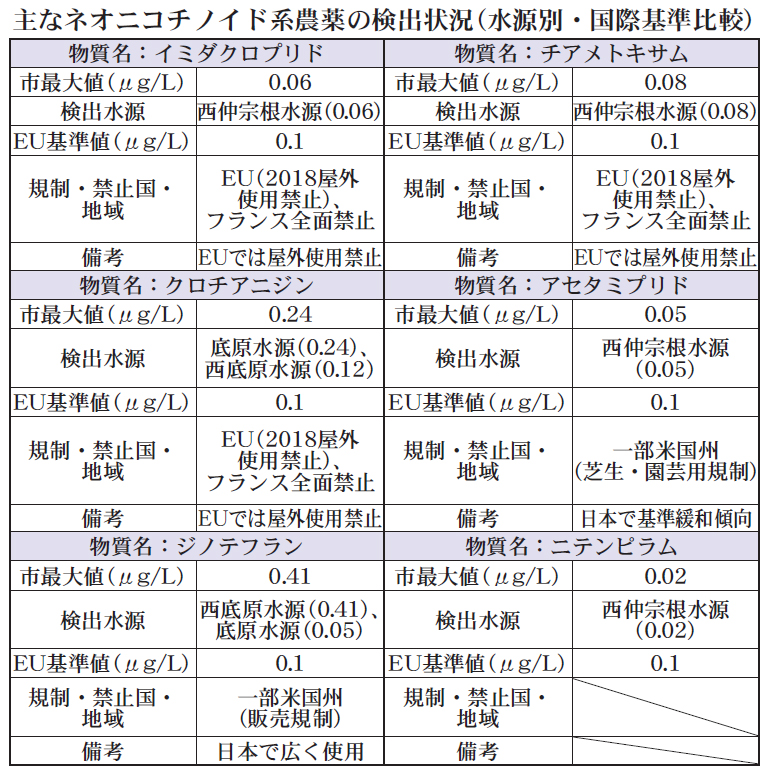

その結果、底原水源でクロチアニジンが最大1㍑あたり0・24マイクロ㌘、西底原水源でジノテフランが最大0・41マイクロ㌘を記録。いずれもEU基準(0・10マイクロ㌘/㍑)を超えた。

市はこれまで「国の基準によると給水栓での水質は安全」と強調してきたが、地下水依存の島にとって無視できない数値が公表された。

養蜂家の嵩原昇さん(嵩原養蜂所)は「ミツバチが一匹もいない場所がある。農薬使用量は3年前から10倍に増え、生態系全体に広がっている」と語る。同じく養蜂に携わっているアティートさんこと野原肇さんも「以前は一般的だったバッタや蝶も姿を消した。EU基準の1・4倍を超える数値も示されている」と述べ、「ネオニコ農薬が体に入ると蜂は帰巣できなくなる。蜂がいなければ作物が育たない。家庭の食卓も危うくなる」と昆虫だけでない影響にも懸念を示した。

アティートさんによると今年、蜂場から採れた蜜からグリホサートが基準値の1・5~2倍を検知されたことから毎年1・5~2㌧ほど採取し、卸していたが全て廃棄、廃業し、現在は受粉用の種蜂の生産に切り替えているとのこと。

農業現場では土地改良と機械化に伴いプリンスベイトなどの農薬散布が急増。プリンスベイトは、フィプロニルを含む殺虫剤で、神経毒性や発がん性が指摘され、EUや中国では使用が禁止されている。

農薬に関しては世界的にも規制が広がる。フランスでネオニコチノイド農薬は屋外使用禁止、ドイツはグリホサートの使用禁止を進めるなど規制強化が進む。日本では17年以降、残留基準が緩和されており、専門家や市民団体から批判が相次ぐ。

また、農家からは「畑にミミズがいない」「アマサギが姿を消した」との声もあり、家畜や農産物への影響が懸念される。伊良部島でも大橋開通後に「水道水の味が悪化した」との住民の声もあり、海生物減少を報告する声もあるなど、環境全体への異変が見られる。

近年の発達障害児増加への影響も市民間で広がっているが、それらが農薬による地下水汚染だけが要因とは言えない。だが、否定できる資料がないことも事実。そのため、地下水保全策として高機能活性炭フィルターの導入が有効とされ、整備を望む声が広がっている。

伊丹市では同装置を導入したところ、水道料金の負担増は月310円程度とのことだが、「そもそも市民が責任を取ることが正解なのか。原因をつくったところ、規制を見て見ぬふりをしたところが責任を取るべきでは」との声も広がりつつあり、自治体だけでなく県、国からの配慮と対策が求められている。

嵩原さんは「地下水に頼るということは、島民は水ガメの上で生活していると思ってほしい。農薬をゼロにするのではなく、危険な農薬を減らし、市民が安心して水を使用できる環境をつくった上で持続可能な農業と地下水保全を両立させるべきだ」と訴えた。